데일리연합 (SNSJTV. 타임즈M) 윤태준 인턴기자, 여수현 에디터(영상뉴스 편집) | 지난 5년간 우리은행에서 벌어진 대규모 금융사고의 공통점은 한 가지다. 직원 횡령부터 고위 경영진의 부당대출까지, 심각한 사건이 끊이지 않았지만 실질적인 책임은 누구도 지지 않았다는 점이다.

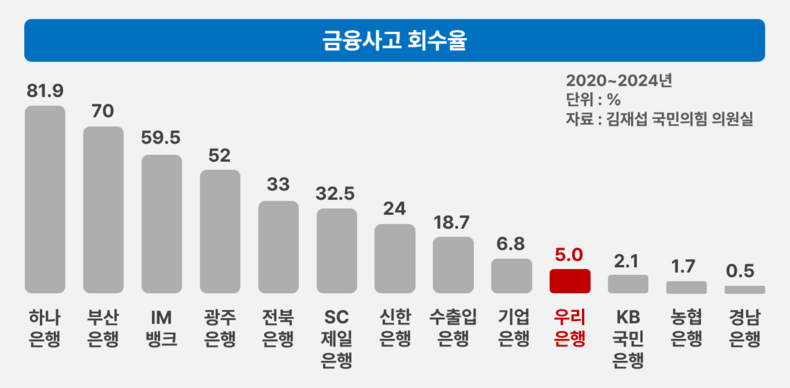

우리은행은 2022년 600억 원대 횡령 사건을 포함해 최근까지 금융사고로만 1,400억 원이 넘는 손실을 냈다. 하지만 회수율은 5%(에도 미치지 못한다. 단순히 일탈한 직원, 임원 한두 명의 문제가 아니다.

반복적이고 구조화된 사고들은 조직 내부의 통제 실패는 물론, 이사진과 CEO, 회장에 이르기까지 경영진 전반의 책임 의식 부재와 도덕적 해이를 강하게 보여준한다.

반복되는 금융사고.. 사고라 말할 수 있나?

600억 원대 횡령 사건은 단지 서막에 불과했다. 이후에도 수억에서 수백억 원 규모의 유사한 사고가 전국 지점 곳곳에서 터졌다.

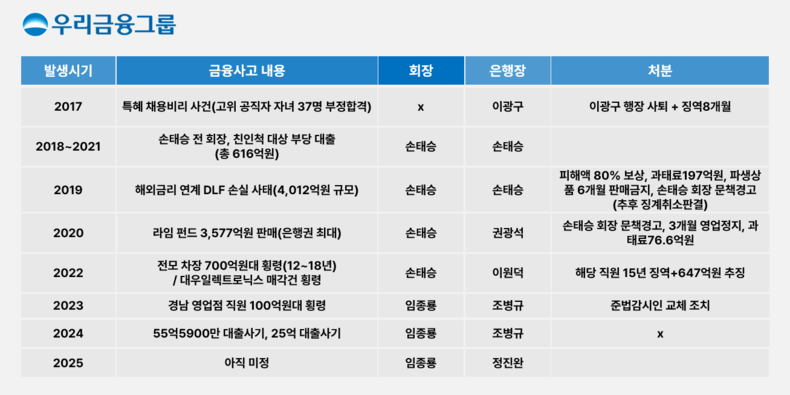

그러나 이들 사건에서 주목할 점은 단순한 직원 일탈이 아닌 ‘경영진의 직접 연루됐다는 점'이다. 손태승 전 우리금융 회장은 친인척에게 수백억 원의 부당대출을 제공한 혐의로 현재 검찰 기소된 상태다. 이 과정에서 전 부행장, 본부장도 배임 혐의로 수사를 받고 있다.

임종룡 현 회장 체제에서도 대형 사고는 계속 이어졌다. 2024년에는 경남 한 영업지점에서 100억 원 규모의 횡령 사건이 발생했고, 수사당국은 연이어 본점과 경영진 대상 압수수색에 나섰다.

업계에서는 우리은행 내부통제 시스템이 사실상 무력화됐다고 봐야 한다는 시각이 강하다.

무너진 내부통제.. 책임 경영 '전무'

우리은행은 "내부통제 시스템을 고도화했다"고 수차례 밝혀왔지만 사고는 멈추지 않았다. 오히려 범행은 더 정교해지고 장기화됐다. 형식적인 대응에 그쳤다는 비판이 나오는 이유다.

더욱 충격적인 점은 계속되는 1년에 수십 건씩 터지는 금융 사고에도 대대적인 사과를 전하고, 전폭적인 구조 개혁을 이끄는 등 적극적으로 나서 '책임을 지는 경영진이 단 한 명도 없었다'는 점이다.

감사위원회, 준법감시인, 내부통제위원회 모두 존재했지만 실질적인 감시 기능은 작동하지 않았다. 은행이 제도는 갖추고 있으나, 실질적으로는 아무것도 통제하지 못하는 ‘껍데기 시스템’이라는 평가가 나온다.

시중은행 중 사고액 '최대 규모’

사고 금액 면에서도 단연 최대 규모의 금융사고가 반복됐기에, 상대적으로 회수율도 낮았다. 2024년 3분기 누적 기준으로도 우리은행은 600억 원에 달하는 손실을 입었으며, 2018년 이후 전체 사고액은 1,400억 원을 넘는다.

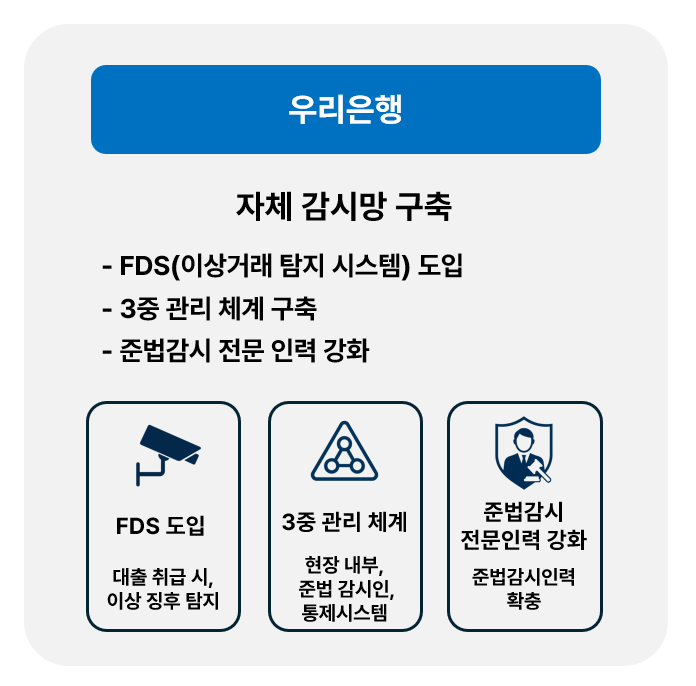

계속된 금융사고에 우리은행은 FDS(이상거래 탐지 시스템) 도입, 3중 관리 체계 구축, 준법감시 전문 인력 강화 등 여러 개선책을 내놓았다. 그러나 금융업계에서는 근본적인 변화 없이 미봉책만 반복된다는 비판이 이어지고 있다.

이제, 사고가 일어난 사건 하나에 대한 대처가 아니라 사고를 일으킨 구조 자체를 해체·재편해야 할 시점이라는 지적이 나온다.

금융당국의 강력한 제제-감사 필요

금융감독원은 2022년 사건(7건 금융사고, 921억 손실) 이후 우리은행에 중징계를 내렸고, 회계법인 감리까지 검토했다. 그러나 반복되는 사고와 낮은 회수율 앞에, 현 제도는 한계를 맞이했다는 평가가 지배적이다.

전문가들은 현재 우리은행을 비롯한 금융업계에 필요한 것은 금융사고에 대한 경영진의 명확한 법적 책임 규정과 지배구조 개편을 위한 입법적 개입이라고 강조한다. 내부통제를 강화하는 동시에, 책무구조도와 같은 위반 시 ‘고위직이 책임지는 구조’를 더욱 강화해야 한다는 것이다.

우리은행의 금융 사고는 더 이상 ‘개인의 일탈’로 축소할 수 없다. 반복되는 사고와 그 뒤에 가려진 무책임한 경영 구조는 금융 시스템 전체의 신뢰를 해친다. 은행이 자산을 지키지 못하면 결국 국민이 그 비용을 지불해야 한다. 우리은행은 물론 금융당국과 국회 모두, 더 이상 책임을 미룰 수 없다.

한편, 본지가 연이은 금융사고에 대한 대책과 입장을 묻기 위해 우리은행 측에 연락을 취했지만, 연락이 닿지 않았다.

▶ 타임즈M 이슈보도탐사팀

▷ 전화 : 1661-8995

▷ 이메일 : gotoward8@itimesm.com

▷ 고발닷컴 제보하기

▷ 유튜브, 인스타 뉴스 구독해주세요!