데일리연합 (SNSJTV) 윤태준 기자 | AI 연산 증가, 전기차 대중화, 소형 원자로(SMR) 확산이 전력 효율과 안전성 향상에 대한 수요를 키우면서 ‘전고체 배터리’가 글로벌 산업의 게임체인저로 떠오르고 있다. 액체 전해질을 대체할 고체 전해질 기술이 배터리 구조를 송두리째 바꿔놓는 가운데, 일본은 정밀화학과 소재 기술로 앞서가고, 미국은 혁신 설계로 승부수를 던지며, 중국은 상용화 속도를 무기로 치고 올라오고 있다.

반면 한국은 기존 생산설비와 양극재 강점을 발판으로 반전을 노리지만, 정밀화학 분야의 약점이 기술 장벽으로 작용하고 있다.

전고체 배터리란?

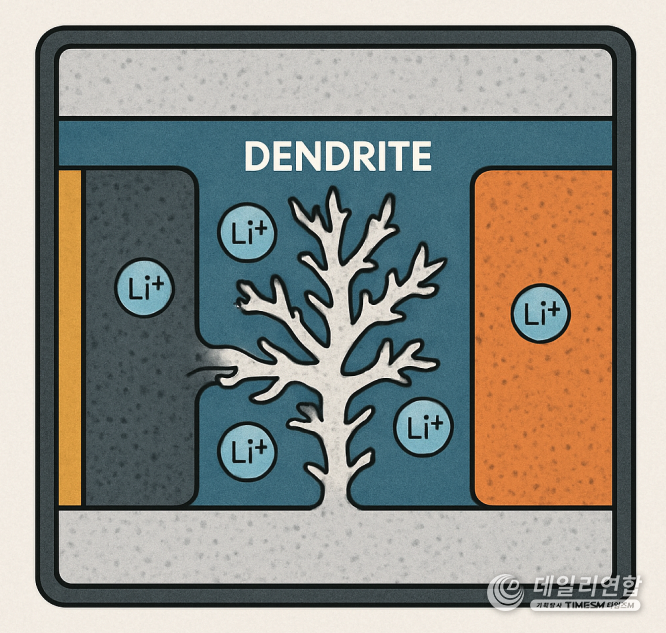

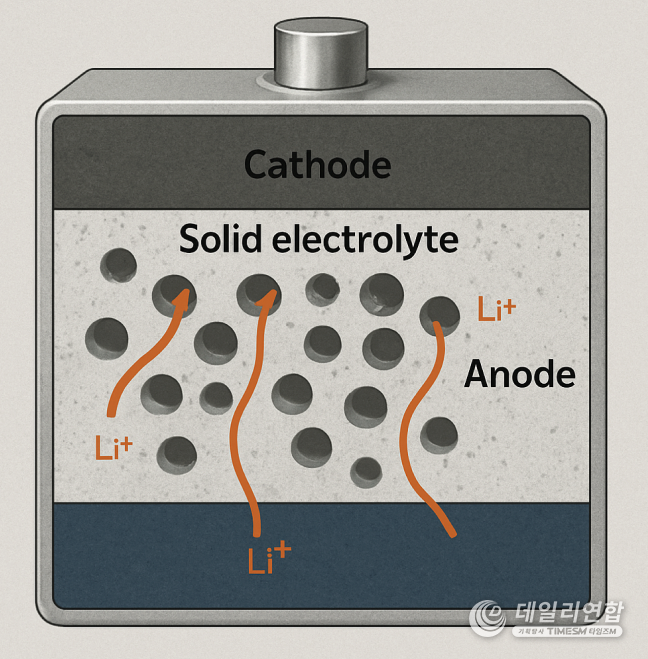

전고체 배터리는 이름 그대로 전해질을 고체로 바꾼 2차 전지다. 기존 리튬 이온 배터리의 액체 전해질은 누액과 화재 위험을 내포하지만, 고체 전해질은 안전성이 높고, 리튬 금속 음극 사용이 가능해 에너지 밀도도 향상된다. 덴드라이트(금속 결정체)로 인한 단락 위험도 크게 줄어든다.

하지만 고체는 액체처럼 구조물 사이 빈틈을 자연스럽게 메우지 못하기 때문에 ▲이온 전도성 저하 ▲고체 간 계면 접촉 불량 ▲박막 증착 기술의 어려움 등 여러 도전 과제를 안고 있다.

기술 과제와 해법

전고체 배터리의 최대 난제는 이온 전도성이다. 이를 해결하기 위한 핵심 기술로는 다음이 꼽힌다.

-

황화물 전해질: 구조가 유연해 고체임에도 높은 이온 전도도 확보

-

도핑 기술: 이온 농도차를 극대화해 확산 촉진

-

비정질화: 고체 구조를 무질서하게 만들어 다양한 통로 제공

-

방막 코팅과 스택 프레셔(압력 가압) 등으로 고체-고체 계면 접착력 강화

또한 액체 전해질처럼 주입 방식이 아닌, 박막을 균일하게 증착하는 공정이 필요해 대량생산 기술의 정밀도가 핵심으로 작용한다.

글로벌 전고체 배터리 삼국지

도요타 – 정밀화학과 특허로 무장

도요타는 황화물 전해질 기반 전고체 배터리를 개발 중이다. 리튬 금속과 흑연을 혼합한 음극재로 리튬의 반응성을 제어하고, 이중 방막 코팅 기술로 안정성을 강화했다. 특히 셀 하우징 특허로 음극의 팽창·수축 문제를 선제 대응하며, 2027년 상용화를 목표로 잡았다. 도요타는 이데미츠 코산과 협력해 황화물 소재의 균일 확산 기술을 개발 중이며, TDK와의 세라믹 적층 기술 협력도 거론된다.

퀀텀스케이프 – 음극 없는 설계의 혁신

스탠퍼드대에서 분사한 퀀텀스케이프는 음극 자체를 없애고 구리판 위에 리튬 이온이 증착되도록 설계한 독창적인 구조를 채택했다. 비정질 세라믹 전해질을 한 겹만 사용해 제조 단가와 전도성을 동시에 잡았다는 평가다. 다만, 일부 리튬이 방전되지 않고 구리판에 남아 용량 감소 문제가 발생할 수 있어 논란이 있다. 도요타가 이를 이유로 황화물 방식으로 전환했지만, 퀀텀스케이프는 기술 고도화를 지속 중이다.

솔리드 파워 – 생산성 중심 전략

솔리드 파워는 황화물 기반 파우치형 전지로 기존 배터리 생산설비 활용이 가능하다는 점을 강조한다. 포드·BMW와 협력했으나, 포드는 최근 자체 개발과 중국 CATL 협업으로 선회했다. 시장에선 기술력보다는 생산 신뢰성 부족에 대한 우려도 존재한다. 비교적 시가총액이 작은 스몰캡 기술주로 트레이딩 관점에서 주목받고 있다.

TDK – 소형 전고체 시장의 숨은 강자

TDK는 MLCC 분야의 세계 2위 기업으로 세라믹 적층 기술에 강점을 갖고 있다. 소형 전고체 전지 시장에서 점유율 1위이며, CATL과 기술 교류를 해왔고, 도핑 기술로 비정질 세라믹 성능을 극대화하고 있다.

한국 K-배터리의 현실과 과제

한국은 양극재 분야에서 에코프로 등 유망 기업을 보유하고 있지만, 정밀화학 기술(도핑, 계면 제어 등)에서 일본에 밀린다는 평가다. 전고체로 전환될 경우, 분리막, 전해질, 음극재 등 다수 부품이 대체되면서 기존 밸류체인 붕괴 우려도 나온다.

그럼에도 불구하고 솔리드 파워와 같은 파우치형 전고체 배터리가 주류가 될 경우, 한국도 기존 설비를 활용한 빠른 시장 진입이 가능하다는 분석이 있다. 하지만 기술력의 불균형이 이어질 경우, 소재 국산화와 생산 역량 모두에서 뒤처질 수 있다.

투자와 산업의 관점

산업계에서는 전고체 배터리 상용화가 예상보다 빠르게 다가오고 있으며, 특히 도요타의 상용화가 자동차 산업 패권을 바꿔놓을 수도 있다는 전망이 나온다. 퀀텀스케이프 같은 기술주에 대해선 기술 이해를 전제로 한 장기 투자가 권유되며, 분산 투자 전략의 중요성이 강조된다.

결론

전고체 배터리는 단순한 기술 진보를 넘어 글로벌 제조 산업의 지형을 바꿀 패러다임 전환의 중심에 서 있다. 기술, 속도, 생산성, 상용화 전략의 균형이 국가별로 달라지는 가운데, 한국이 생존하고 도약하기 위해선 정밀화학 분야의 전략적 투자와 기술력 확보가 핵심이 될 것이다.